Tommaso Fiore

- Categoria: Tommaso Fiore

La strage del 28 luglio 1943

a cura di Giuseppe Dambrosio

Graziano Fiore nel 1942 in via Vittorio Veneto (attuale via Sparano), Archivio famiglia Fiore

82 anni fa il 28 luglio 1943 a Bari, in via Nicolò dell’Arca, durante un corteo pacifico che chiedeva la liberazione dei prigionieri politici dopo la caduta del regime fascista, furono uccisi 20 persone e altre 50 rimasero gravemente ferite, la maggior parte erano studenti ma non mancavano professori, professionisti e cittadini comuni che avevano osteggiato il regime fascista. Una vera e propria strage! Nel ricordare quell'eccidio, si popongono qui il “Testamento” di Graziano Fiore (ucciso in quell’occasione), figlio di Tommaso, datato 1942 e una toccante “testimonianza" di un ferito che si firma (s.m). I testi trascritti rinvengono da un foglio stampato il 28 luglio 1944, ad un anno dal massacro, promosso da diverse testate: "Il Risveglio" (Settimanale della Democrazia Cristiana), "L ’Avanti!" (giornale del partito socialista italiano), "La Libertà" (organo del partito Liberale), "Civiltà Proletaria" (Settimanale del partito comunista) , "Italia del Popolo" ( Settimanale del Partito d’Azione - Bari).

- Categoria: Tommaso Fiore

Occhiate in giro

PROPAGANDA che non convince

di Tommaso Fiore

In nessun tempo mai in Europa, prima di adesso, la propaganda è stata considerata un corpo a parte, tagliato fuori da tutto il resto, e svolto con nessun legame coi fatti reali. Propagande bugiarde, intendiamoci bene, sono state sempre fatte, dalle tirannidi dai governi fascisti e, in genere, da ogni forma di oppressione, almeno dal tempo di Ferdinando il cattolico, di Carlo V, di Luigi XIV, per arrivare poi a Napoleone e agli altri. Ma costoro non avevano la pretesa di farsi paladini, come oggi le Americhe, della libertà e della democrazia! Il che non impedisce che le Americhe, nella loro azione si limitino a gridar raca contro i nemici della democrazia; di fatti però in nessun punto la loro politica mostra il più piccolo riguardo alla democrazia.

- Categoria: Tommaso Fiore

PROBLEMI DI VITA E DI ARTE

Da Scotellaro a Verga

di Tommaso Fiore

A giudizio di Cario Levi, la nota «lettera al figlio» della madre di Scotellaro è un'alta espressione artistica di cultura contadina. Non c'è poi chi non avverta, nel compianto materno per la morte dei giovine poeta, la freschezza lirica del canto raggiunta in quelle parole: «Ricorderò sempre i giorni della settimana. Il lunedì dico: tanti giorni oggi mio figlio era a Portici. Martedì era vivo, cantava, rideva. Guardo l'orologio: Alle otto e mezza morì. Mercoledì ricordo: venne in casa nella bara morto, il giovedì andammo al cimitero a seppellirlo. Il venerdì ricordo: tanti giorni fa, mio figlio era a cena in casa mia con il dottor Rossi Doria e i compagni per l'ultima cena che fece in casa. Il sabato - ricordo - partì per Napoli. La domenica era sulla terrazza del dottor Rossi Doria, che gli fece l'ultima fotografia che a guardarla mi sento morire, come stava con le mani incrociate tra le gambe; poteva dire: sarà l'ultima volta che sto in questa terrazza. E poteva dire: mi sento male, mi vedo senza mia madre. E così di seguito, finisce una settimana e comincia l'altra; e sempre con le stesse cose. Pazza posso andare ma non posso fargli niente: solo versare lacrime, che divento cieca. E dico: ecco dove sono andati a finire i miei sacrifizi, quelli del padre, e tanto suo lavoro: sono tutti sotterrati in un fosso, e non lo vedrò mai più, («Contadini ni del Sud», Laterza, 1954).

- Categoria: Tommaso Fiore

Bari 28 luglio 1943 - Un giorno di sangue e di lutti

di Antonio Rossano

Veniva data per imminente la liberazione di numerosi detenuti politici – Come reagì Bari al 25 luglio: nella notte la quieta passeggiata di due uomini – Gli incontri di Benedetto Croce a villa Laterza, i collegamenti con le altre città italiane

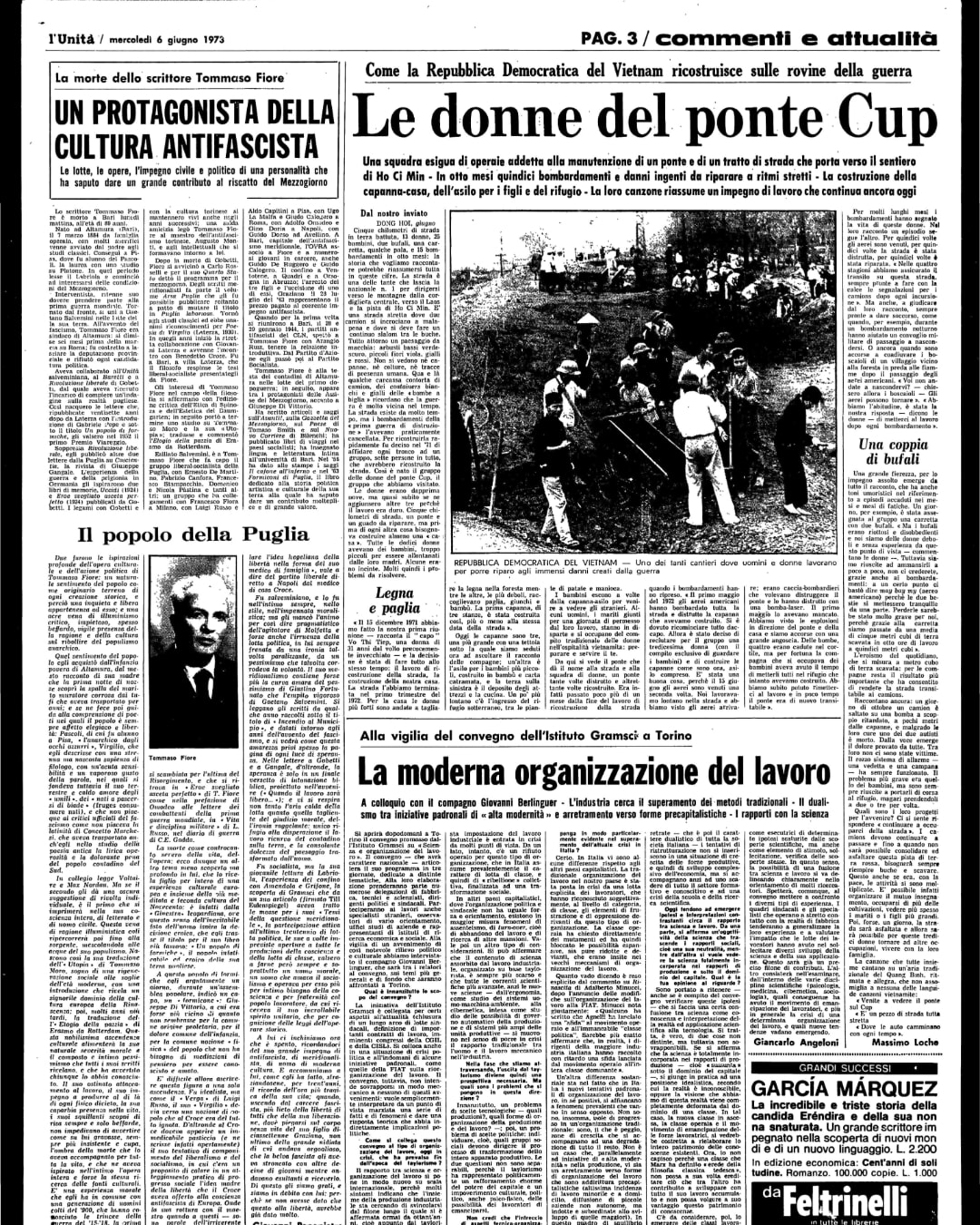

Villa Laterza, (da sanistra: Fabrizio Canfora, Anna Macchiori, Benedetto Croce, Giovanni Laterza, una figlia di Laterza., Tommaso Fiore)

Il telefono squillò due, tre volte: insistente, il suono era ingigantito dal silenzio della notte. Era la notte fra il 25 ed il 25 luglio 1943, a Barl. Fabrizio Canfora si alzò preoccupato: già era inconsueto ricevere telefonate, figurarsi a quell'ora, l'una. Chissà cos'era accaduto. La voce di Natale Lojacono era, invece, festante: e «Hai sentito, Fabrizio, hai sentito? Mussolini è stato destituito, è la fine del fascismo. Che notizia! Certo, è sicura. Amici miei di Roma... Ci vediamo per strada, dobbiamo parlare, dobbiamo vederci».

- Categoria: Tommaso Fiore

Tommaso Fiore: un protagonista della cultura antifascista

di Giovanni Papapietro

Due furono le ispirazioni profonde dell'opera culturale dell'azione politica di Tommaso Fiore: un naturale sentimento del popolo come originario terreno di ogni creazione storica, perciò una inquieta libera appartenenza ad esso; e una acre vena di illuminismo critico, impietoso, spesso beffardo, vigile presenza della ragione della cultura sul ribollire del populismo anarchico.

- Categoria: Tommaso Fiore

Leone, uno fra i primi capi dell'opposizione al fascismo

di Tommaso Fiore

A ottant’anni dalla scomparsa del grande intellettuale antifascista lo ricordiamo con un affettuoso ritratto dall'umanista altamurano compagno di Confino, apparso sul quotidiano socialista l'Avanti del 1959.

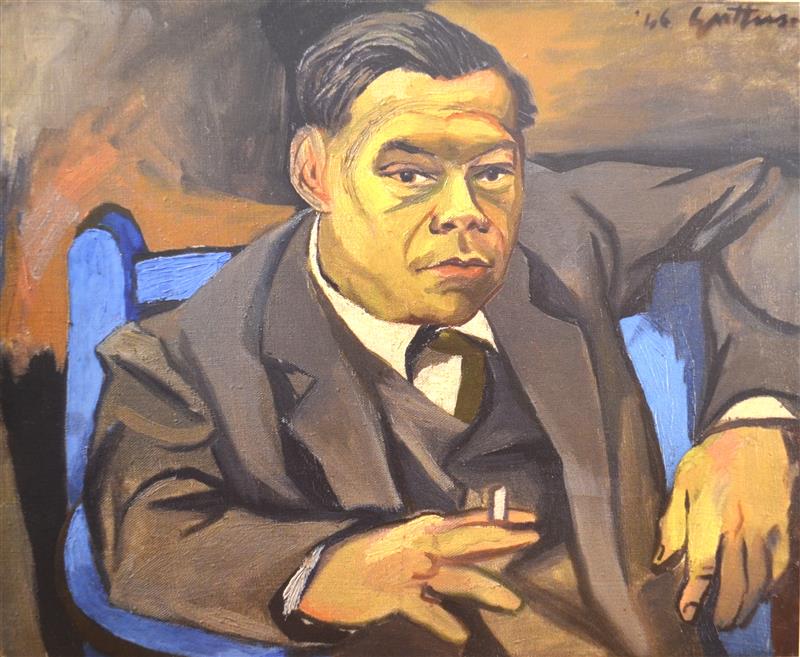

Leone Ginzburg, opera di Carlo Levi

Leone Ginzburg, opera di Carlo Levi

Gli hanno strappato i denti ed uno ad uno, gli hanno strappato le unghie ad una ad una, gli hanno spezzato le costole ad una ad una. Queste orribili notizie corsero dopo l'arrivo degli alleati a Roma. Non era vero; queste torture le aveva invece subite Albertelli. Invece Ginzburg venne a mancare cosi, per stanchezza, a Regina Coeli.

Si sa, la fame, i disagi, le sevizie anche, chi sa quali, il cuore a un certo punto cessó di battere. Come Gobetti, disse, poco prima di spegnersi: «Il Paese ha bisogno di martiri per risorgere». La madre la sorella intanto, dal confino abruzzese, imploravano notizie di lui. Non fu facile far intendere loro che ormai avevano perduto ogni ragione di vivere: Leone era tutto per loro.

- Categoria: Tommaso Fiore

La poesia

di Scotellaro

di Tommaso Fiore

Mi son recato giorni fa lungo il Bradano, son rimasto sette ore bloccato in una stazioncina e interrogavo la povera gente, contadini, bottegai, maestri: in tal modo ho capito qualche cosa della poesia del giovinetto morto a trent'anni. (E’ fatto giorno », Mondadori, 1954). L'impressione che fanno molti versi è di fresco idillio, a cui il poeta si compiace di mescolareSe stesso, la sua fanciullezza abbandonata. Ma subito la dura materia dell'ambiente sorge a contrasto doloroso. «L'agosto di Grassano» è dipinto in lontananza con ricchezza di dolci colori raffinati, ma a se stesso il poeta unisce i poveri compaesani:

Grassano, qui da Santa Lucia

Io ti abbraccerei…

L’amore che tu dici

lo sa l'uomo che ti passa intorno

solo sulle argille

nel cuore del mezzogiorno.

- Categoria: Tommaso Fiore

La Strage del 29 settembre 1944

di Daniele Susini*

Il 29 settembre 1944 alla prime luci dell'alba iniziava il più grande massacro di civili compiuto in Italia e in tutta l’Europa occidentale dai nazifascisti: la strage di Marzabotto. Nel comprensorio ai Monte Sole, nel primo appennino bolognese, tra il 29 settembre e il 5 ottobre vengono uccisi 770 civili: precisamente 217 bambini, 392 donne e 132 anziani, nei comuni ai Grizzana Moranai, Marzabotto, Monzuno. Se le vittime sono civili italiani, i carnefici furono Le SS della 16. SS-Panzer-Grenadier-Division ”Reichsführer-SS” in particolare il battaglione SS-Panzer-Aufklärungs-Arbteilung 16/16, specializzato nella guerriglia antipartigiana e i soldati dellaa Wehrmacht del reggimento Grenadier 1O59/362 Infanterie-division.

- Categoria: Tommaso Fiore

Un saggio di letteratura meridionalista

Le prose di Rocco Scotellaro

di Tommaso Fiore

Ora che da pochi mesi non è più Rocco, «il più piccolo» poeta d'Italia, come diceva sua madre, leggeremo nel Circolo di Cultura «Francesco De Sanctis» a Cosenza, qualcosa di questi «Contadini del Sud», che egli andava approntando per la Casa Editrice Laterza, e che vedranno la luce fra giorni. Si tratta di quattro biografie di contadini, o piuttosto di autobiografie, chè l'idea di far parlare lavoratori della terra (non però inventanti frottole o facenti poesie), ma dei propri interessi, delle vicende della propria, vita, è nuova, cioè sentita in modo non meccanico ma vivo, da poeta. E andrebbe sostenuta e allargata a una specie di esame della società contadina di oggi, sotto la guida, s'intende, di uno spirito di poeta, il cui occhio vede al di là delle forme esteriori e ordina e illumina e crea in maniera imprevedibile.

- Categoria: Tommaso Fiore

Anche i contadini sanno scrivere

Dalla zappa alla penna

di Tommaso Fiore

Rocco Scotellaro (Tricarico,19 aprile 1923 - Portici, 15 dicembre 1953)

Ora che da pochi mesi non è più Rocco, «il più piccolo» poeta d'Italia, come diceva sua madre, leggeremo nel Circolo di Cultura «Francesco De Sanctis», a Cosenza, qualcosa di questi «Contadini del sud», che egli andava approntando per la casa Ed. Laterza, e che vedranno la luce tra giorni. Si tratta di quattro biografie di contadini, o piuttosto di autobiografie, chè l'idea di far parlare lavoratori della terra, non però inventanti frottole o facenti poesie ma dei propri interessi, delle vicende della propria vita, è nuova, cioè sentita e allargata a una specie di esame della società contadina di oggi, sotto la guida, si intende di uno spirito di poeta, il cui occhio vede al di là delle forme esteriori e ordina e illumina e crea in maniera imprevedibile.

- Categoria: Tommaso Fiore

Così Salvemini recensiva nel 1952

«Un popolo di formiche»

Le formiche di Tommaso Fiore sono quei piccoli proprietari, fittavoli, giornalieri agricoli, che hanno trasformato la fascia costiera dell'Adriatico da sassaia in giardino di ulivi, viti, mandorli, orti di verdure precoci, e continuano sempre quel lavoro secolare di conquista.

Su quel popolo Fiore scrisse nel 1925 e 1926 quattro lettere per la «Rivoluzione liberale» di Piero Gobetti, e due furono pubblicate da Giuseppe Gangale su «Conscientia». Nel catascio politico, intellettuale e morale di quegli anni borgiani pochi lessero quelle lettere. Oggi esse escono in volume con una piccola prefazione di Gabriele Pepe. Esse documentano, anche nello stile, ricco spesso di strozzature inaspettate e stupende, un pensiero vigoroso chiuso in una prigione da cui si tormenta per uscire. Ha di tanto in tanto qualche luce di speranza, ma le mura della prigione restano sempre lì, immobili. Tragico destino di chi nell'Italia meridionale non intende arrendersi alle influenze mortifere dell'ambiente.

- Categoria: Tommaso Fiore

Il 1922 e il collasso della democrazia

di Federico Fornaro

I soldati posti a difesa della capitale avrebbero tranquillamente potuto resistere a un attacco degli squadristi

Il re avrebbe potuto aumentare le truppe per arginare Mussolini e i suoi. Ma l’eccesso di indulgenza era diffuso:

dalle gerarchie cattoliche ai liberali, fino ai sindacati. La sinistra era troppo divisa per essere efficace

Benito Mussolini nei giorni successivi alla marcia su Roma

Nell’ottobre 1922 la democrazia italiana collassò. Benito Mussolini e i fascisti conquistarono il potere con la marcia su Roma senza trovare grandi ostacoli perché l’intera architettura dello stato liberale cedette fragorosamente, aprendo le porte agli autori di un autentico colpo di stato. Tre anni esatti dividono il trionfo della sinistra nelle elezioni politiche (16 novembre 1919) dal «discorso del bivacco» (16 novembre 1921). Nessuno, neppure lo stesso Mussolini, dopo il disastroso risultato elettorale dei fascisti nel 1919, avrebbe pronosticato che, a soli tre anni di distanza, sarebbe stato nominato presidente del Consiglio e avrebbe ottenuto la fiducia della Camera. Come è stato possibile che ciò sia accaduto e anche così rapidamente? E, soprattutto, sarebbe stato possibile bloccare l’ascesa al potere del fascismo?

- Categoria: Tommaso Fiore

Amore e odio, il legame tra Fiore e la Russia

Contro comunismo e nazionalismo salvò l’anima dei contadini che ricordavano i suoi formiconi

di Fulvio Colucci

Tommaso Fiore

Della Russia «dovete rassegnarvi a non capir nulla di ciò che vorreste capire», Tommaso Fiore arrivò qualche anno dopo Winston Churchill a definire enigmatico il grande paese che rende insonni le notti occidentali, illuminate dai bagliori della guerra in Ucraina.

Due anni fa - nel 2020 - la casa editrice Stilo, coadiuvata dal Consiglio regionale della Puglia, pubblicò una raccolta di articoli firmati da Fiore e dedicati alla cultura russa (il testo è Scritti sulla cultura russa, pp. 208, euro 16). Alcuni apparvero sulla «Gazzetta del Mezzogiorno», quotidiano con il quale - si ricorda - Fiore ebbe «un rapporto fecondo».

- Categoria: Tommaso Fiore

Verso la giornata dell memoria

di Massimo Castoldi*

Sicuramente oggi più di vent’anni fa, quando con la legge n. 211 del 20 luglio 2000 è stato istituito il Giorno della memoria il 27 gennaio, data della liberazione di Auschwitz, ogni italiano sa delle deportazioni dal nostro paese e in Europa e dell’esistenza dei campi di concentramento in Germania e nelle terre occupate dai nazisti. Gli incontri di ex deportati coi giovani delle scuole, le visite organizzate ai campi di sterminio, alcune opere di ricostruzione storica hanno consentito di consolidare una percezione diffusa dell’orrore della persecuzione organizzata dal Terzo

Reich. Sembra, tuttavia, che questa percezione non sia adeguatamente sostenuta dall’impegno verso la comprensione di quanto accaduto,

nonostante la migliore storiografia di questi ultimi anni si sia spesa proprio in questa direzione.

- Categoria: Tommaso Fiore

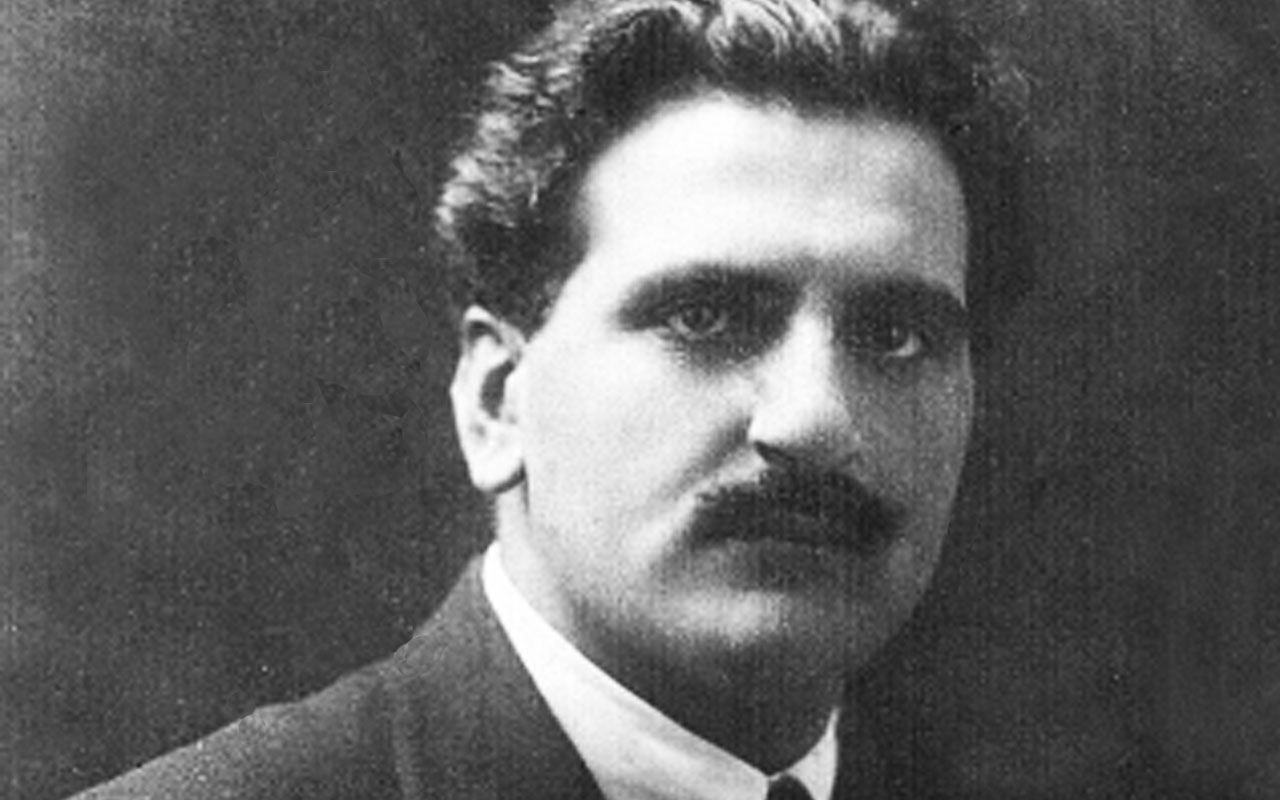

L'infaticabile combattente socialista

di Gaetano Arfè

[...] Di Vagno non è un predestinato al socialismo. Proveniente da agiata famiglia di media borghesia agraria, la sua opposizione all'ordine sociale esistente non è determinata dallo sfruttamento padronale, dalla miseria, dalla negazione all'accesso alla scuola - penso all'altro suo grande conterraneo, Giuseppe Di Vittorio che impara a leggere a lume di candela dopo le lunghe ore di fatica mal pagata - dalla solidarietà di classe.

- Categoria: Tommaso Fiore

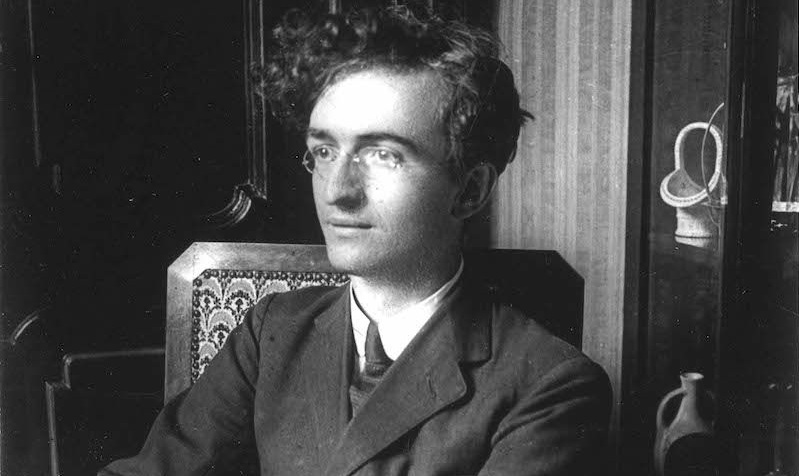

Il centoventesimo compleanno dell'intellettuale torinese

I

Ricorre oggi il centoventesimo compleanno di Piero Gobetti (in quest’anno ricorre anche il sessantesimo anniversario del Centro torinese che porta il suo nome e che ha sede nella sua casa), il giovane intellettuale che ancora liceale fu protagonista della più radicale e innovativa impresa politico-culturale italiana. La rivista Rivoluzione liberale (nata nel 1922 e chiusa nel 1925 per ordine del regime fascista) fu la più celebre ma non la sola delle sue creazioni, tra le quali una casa editrice che nel 1925 pubblicò La libertà di J.S. Mill con introduzione di Luigi Einaudi.

- Categoria: Tommaso Fiore

Da molti anni raccontiamo la nostra storia a rovescio

di Carlo Geppi*

![File: [BMussolini.jpg] | Mon, 07 Jun 2021 20:11:38 GMTLazioWiki: progetto enciclopedico sulla S.S. Lazio www.laziowiki.org](/images/mussolini.jpeg)

Negli ultimi decenni si è diffusa in Italia una visione assolutoria del fascismo e del suo leader, Benito Mussolini.

Non passa praticamente settimana in cui non scattino polemiche su esternazioni di politici o giornalisti che attaccano antifascismo e Resistenza derubricandoli nella migliore delle ipotesi a fastidiosi residui del passato oppure che, sovente in parallelo, proseguono imperterriti la tradizione del racconto di un fascismo immaginario, sorvolando sulla sua ferocia e sulla sua natura di crimine al potere.

- Categoria: Tommaso Fiore

La storia dei disertori tedeschi

di Mirco Carrattieri

Foto archivio di Hans Braunwers/ Istoreto

Uno tra i filoni più fecondi della ricerca storica sulla Resistenza è quello che evidenzia la dimensione transnazionale della lotta. Dagli anni Settanta si è studiata la presenza di partigiani sovietici in Italia; più di recente si è evidenziato il ruolo degli ex prigionieri alleati e jugoslavi. Ancora poco indagata è invece la presenza di disertori tedeschi, nonostante già nel 1960 Roberto Battaglia, il primo grande storico della Resistenza italiana, aveva evidenziato il rilievo di questo fenomeno. Le fonti in effetti sono poche e frammentate: molti di loro non hanno mai richiesto il riconoscimento come partigiani. E, come evidenziato da Filippo Focardi, ha pesato molto la tendenza a demonizzare il "cattivo tedesco" come forma di autoassoluzione del "bravo italiano".

- Categoria: Tommaso Fiore

Orgoglio Rosso a Parigi

La rivoluzione Comune

di Marcello Musto

I borghesi avevano sempre ottenuto tutto. Sin dalla rivoluzione del 1789, erano stati i soli ad arricchirsi nei periodi di prosperità, mentre la classe lavoratrice aveva dovuto regolarmente sopportare il costo delle crisi. Bisognava ribaltare questo corso e, all’indomani della cattura di Napoleone III, sconfitto dai tedeschi nel settembre del 1870, e della nomina, cinque mesi più tardi, di Adolphe Thiers a capo del governo, il popolo di Parigi fu animato da un nuovo spirito di lotta. La prospettiva di un esecutivo che avrebbe lasciato immutate le ingiustizie sociali scatenò la ribellione nella capitale francese. Il 18 marzo 1871 scoppiò una nuova rivoluzione; Thiers e la sua armata dovettero riparare a Versailles.

- Categoria: Tommaso Fiore

I sei volantini della Rosa Bianca

di Giuseppe Dambrosio

Il 22 febbraio 1943 venivano giustiziati a Monaco di Baviera Hans e Sophie Scholl e Christoph Probst, membri del gruppo della Rosa Bianca (Die weisse Rose), giovani che resistettero in maniera non violenta al nazismo, tutti poco più che ventenni. Erano credenti di religione cristiana (protestanti, cattolici e un ortodosso).

Il gruppo operò a Monaco di Baviera, città nella quale diffuse sei volantini che invitavano i tedeschi a ribellarsi con la resistenza passiva al regime nazista. Un episodio della resistenza tedesca poco conosciuto,

Si legge nel loro terzo volantino: “a molti, probabilmente alla maggior parte dei lettori di questo volantino, non è chiaro come sia possibile esercitare una resistenza efficace [...]. Noi non abbiamo molti mezzi, ce n’è solo uno a nostra disposizione: la resistenza passiva” (nell’originale: viele, vielleicht die meisten Leser dieser Blätter sind sich darüber nicht klar, wie sie einen Widerstand ausüben sollen [..]. Wir haben keine reiche Auswahl an solchen Mitteln, nur ein einziges steht uns zur Verfügung - der passive Widerstand). E questa azione di resistenza passiva avrebbe dovuto esercitarsi tramite il sabotaggio: degli eventi nazisti, delle loro manifestazioni artistiche, delle loro pubblicazioni, delle loro raccolte fondi anche quando quest’ultime venivano fatte passare per opere di beneficenza e di tutto quanto poteva favorire la propaganda di regime. I primi quattro volantini si chiudevano con brani o poesie di filosofi e scrittori, a sottolineare quindi la grande cultura dei membri della Rosa Bianca: Schiller e Goethe nel primo volantino, Lao-Tze nel secondo, Aristotele nel terzo, Novalis nel quarto. Principali responsabili della loro stesura furono Hans Scholl e Alexander Schmorell: quest’ultimo venne giustiziato il 13 luglio 1943 a 25 anni d’età.

Di seguito sono riportati integralmente i sei volantini, tratti dal sito della Bundeszentrale für politische Bildung ovvero l’Agenzia federale tedesca per l’educazione civica, www.bpb.de. Una lezione di coraggio e di raffinatezza! Gli studenti si sono battuti per gli ideali nobili di non violenza, a sostegno della pace, contro ogni tipo di sopruso e di discriminazione. Un messaggio, quello della Rosa Bianca, ancora attualissimo.

- Categoria: Tommaso Fiore

Vecchi e nuovi meridionalismi

di Alessandeo Leogrande

Oggi è molto difficile provare a immaginare la Taranto degli anni Cinquanta, afferrare il suo spirito, i suoi lineamenti. È difficile farlo per chi allora non c’era, per chi guarda a quel passato dai bordi di una città profondamente mutata. Eppure – se c’è un tratto che emerge nei resoconti dell’epoca – è quello del mesto crollo di un tessuto urbano edificato intorno all’apparato naval-militare nei sei decenni precedenti. Quella città, nel bene e nel male, era ormai al capolinea.

- Categoria: Tommaso Fiore

9 settembre ’43 e Bari scoprì la dura lezione della Resistenza

di Arturo Cucciolla

Nove settembre 1943. Il giorno prima, alle 19.42 dai microfoni dell’EIAR, Badoglio aveva proclamato l’entrata in vigore dell’armistizio firmato già il tre di settembre a Cassibile con gli Alleati. L’ambiguità dell’annuncio generò confusione e sbandamento nel Paese e in particolare nelle forze armate; nei giorni successivi più di ottocentomila soldati italiani furono catturati dai tedeschi e internati nei lager; più della metà degli effettivi abbandonarono le armi e cercarono di tornare alle loro case. I tedeschi attuarono subito l’operazione, da tempo pianificata, definita Achse, occupando militarmente l’Italia. In questo quadro generale di sconcerto e di sbandamento, nel nostro meridione si pose immediatamente il problema di fronteggiare l’esercito tedesco in ritirata, incalzato dagli Alleati che risalivano la penisola, che mise in atto ovunque atti feroci di ritorsione e tentò con ogni mezzo di lasciare dietro di sé terra bruciata e rovine.

- Categoria: Tommaso Fiore

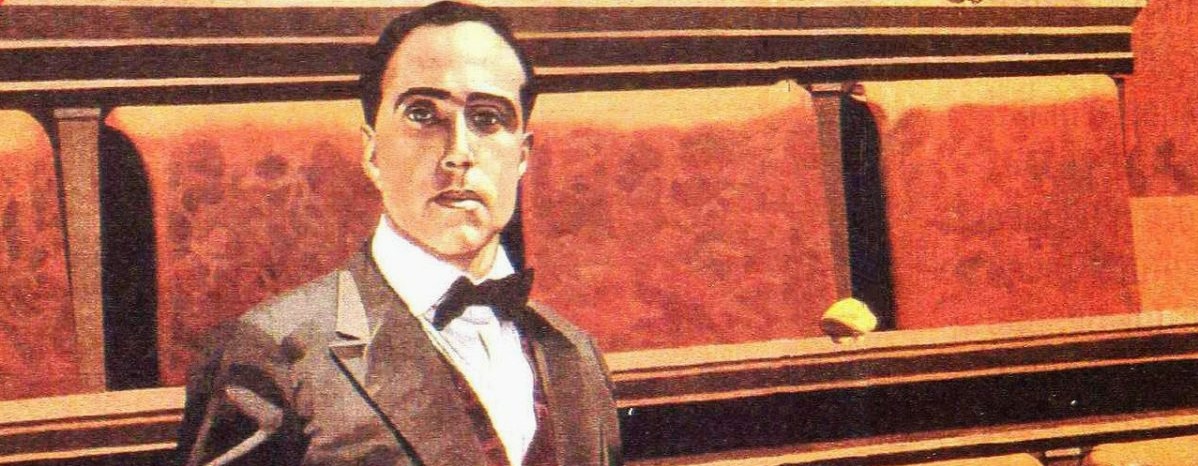

Giacomo Matteotti

di Piero Gobetti

L'aristocratico del "sovversivismo"

Matteotti non fu mai popolare. Tra i compagni era tenuto in sospetto per la ricchezza: gli avversari lo odiavano come si odia un transfuga. Invece Matteotti era un aristocratico di stile, non di famiglia. Il suo socialismo non è la ribellione avventurosa del conte Graziadei che abbandona una famiglia secolare e, rompendo le tradizioni, accetta la vita dello studente spostato con l'amante intellettuale che diventerà la moglie inquieta della famiglia piccolo-borghese, come succede ad ogni buon nichilista - fedele al programma demagogico di andare al popolo.

- Categoria: Tommaso Fiore

A 115 anni dalla nascita di Corrado Alvaro

di Matteo Collura

L'anniversario

Di Corrado Alvaro (1895 1956) mi ha sempre impressionato l'aspetto fisico, il suo volto. Per questo, nel ricordarlo a centoventicinque anni dalla nascita, ripropongo il ritratto che ne fece il critico letterario Pietro Pancrazi, una descrizione che dice molto sull'autore di Gente in Aspromonte: «Qualche settimana fa ho inteso Corrado Alvaro parlare in pubblico in una illustre sala fiorentina, che è sempre per uno scrittore non Toscano una bella prova. Parlava della sua Calabria, e calabrese restò. Con quella sua faccia che sembra un pugno chiuso visto di profilo, si pose di fronte alla sala e per un'ora disse il fatto suo cosa su cosa e quasi con un senso di necessità».

- Categoria: Tommaso Fiore

“E forse un giorno gioverà ricordare tutto questo”

di Giuseppe Dambrosio

Il 20 agosto di 220 anni fa accaduto impiccata in piazza Mercato a Napoli Eleonora Pimentel de Fonseca, l'eroina della Rivoluzione Napoletana.

Di origini portoghesi ma nata a Roma il 13 gennaio 1752, fu fine intellettuale, giornalista, poetessa e politica. Eleonora Pimentel Fonseca è ancora oggi una delle figure storiche più affascinanti di sempre.

- Categoria: Tommaso Fiore

Il contributo degli altamurani alla costruzione dell'Italia libera e democratica

di Giuseppe Dambrosio

Nel 74esimo della Liberazione dal nazifascismo, festa della Repubblica, è doveroso ricordare gli altamurani che diedero il loro contributo alla costruzione dell'ITALIA LIBERA E DEMOCRATICA: Paolo Casanova, Tommaso Fiore, Michele Cornacchia. Sante Cannito.

- Categoria: Tommaso Fiore

L'8 febbraio di 220 anni fa ad Altamura si innalzava l'albero della libertà: si apriva l'esperienza rivoluzionaria del 1799 che interessò molti centri del regno di Napoli

a cura di Giuseppe Dambrosio

L'albero della libertà è stato il simbolo della Rivoluzione Napoletana del 1799. Importato ed imposto dalle armate francesi è innalzato in tutto il regno di Napoli. Ad Altamura, ostinata città democratica, fu accolto con entusiasmo e convinzione. Di seguito un estratto significativo di ciò che accadde 220 anni nella città murigiana tratto da "Notizie raccolte da Michele Rotunno contadino di anni 90, da Antonio Seminaro calzolaio di 84 anni, da Francesco Armiento contadino di anni 86, da Sig. Francesco Giannuzzi ed altri seniori Altamurani su le vicende del 1799 ".

- Categoria: Tommaso Fiore

Rosa, la terza via assassinata

di Giovanni Bernardini

l 15 gennaio 1919 Rosa Luxemburg fu assassinata a Berlino in circostanze ancora oscure, nelle fasi conclusive dell'insurrezione comunista soffocata nel sangue da un'effimera quanto efficace coalizione tra forze socialdemocratiche e reazionarie. La sua fine tragica ha privato la sinistra europea di una voce originale e autorevole ma ne ha fatto un simbolo che ha conosciuto stagioni alterne, pur di immutato interesse. Grazie a Stefan Berger, direttore dell'Istituto per la storia del lavoro dell'Associazione tedesca di storia del lavoro, Cent'anni dopo ricostruiamo un profilo della Luxemburg e della sua eredità politica.

- Categoria: Tommaso Fiore

Una domanda alla sinistra

di Guido Crainz

La mobilitazione contro chi si opponeva ai valori antifascisti è stata il tratto fondativo della nostra Repubblica È ancora così?

Da sempre il 25 aprile è il segnale di un clima: “racconta” il modificarsi di un Paese, il suo vivere il proprio passato e il suo immaginare il futuro. Ed è uno sfregio il primo segnale venuto quest’anno, il rifiuto della giunta di centrodestra di Todi di dare il proprio patrocinio alle celebrazioni dell’Anpi: l’antifascismo sarebbe “di parte”, per una giunta che ha il sostegno di CasaPound. Non è affatto un segnale minore, mentre sul proscenio si susseguono incauti osanna alla “Terza Repubblica”.

- L'eccidio delle SS

- 28 luglio 1943, un giorno importante per Bari

- A 50 anni dalla morte del priore di Barbiana

- Altamura e l'esperienza repubblicana del 1799

- La lotta contro il fascismo

- Lo strazio per i nostri libri, in strada come con il Duce

- Carlo Azeglio Ciampi: "Ecco come ho aderito alla Resistenza"

- La Resistenza dei Pugliesi ai nazisti

- La Resistenza dei Pugliesi ai nazisti

- La strage nazista di Sant'Anna di Stazzema

- La strage di via Niccolò dell'Arca

- Utopie

- Utopie

- La Repubblica italiana ha 70 anni

- Continuare per cominciare

- L'eterno coetaneo

- Una colpa ereditata

- Maestri dimenticati: Ferruccio Parri

- Maestri dimenticati, la forza morale di Ernesto Rossi

- Maestri dimenticati

- Maestri dimenticati

- Le stragi impunite

- La Resistenza

- L'Italia riabilita i fucilati

- Belfagor

- Il Vaticano riabilita anche don Milani

- Galanti e la Puglia degli uomini oziosi

- VI racconto Danilo Dolci

- 16.10.1943. Ultima voce dall'inferno

- L'Orrore e la Tomba

- Ricordiamo quella notte in cui morì l’umanità intera

- Il combattente della pace

- La rivincita di Croce

- Memorie di un partigiano

- Ecco i luoghi della vergogna dove internavano gli ebrei

- E' morto a Bari Tommaso Fiore studioso del "meridionalismo"

- A Torino Tommaso Fiore lo scrittore amico di Gobetti

- Il premio Viareggio diviso tra Fiore, Commisso e Anna Banti

- La IV Egloga di Virgilio

- La strage di Marzagaglia novant'anni dopo

- A mezzogiorno tornarono i banditi cafoni

- La corrispondenza "Dorso - Fiore"

- Un "cafone" in URSS

- Il meridionalista dei contadini

- Bibliografia di Tommaso Fiore

- Tommaso Fiore grande maestro e meridionalista